授業紹介

≪1年次導入教育≫

講義や実験などの実践的な学びを通し、生命科学分野における最先端技術を修得します。基礎を固めたうえで段階的に進む授業では、自らの力で疑問を解決していく能力を磨くことも重視。薬・医・農・エコロジーなど多彩な業界のエキスパートをめざしながら、さまざまな職場に適応できる応用力も育成します。

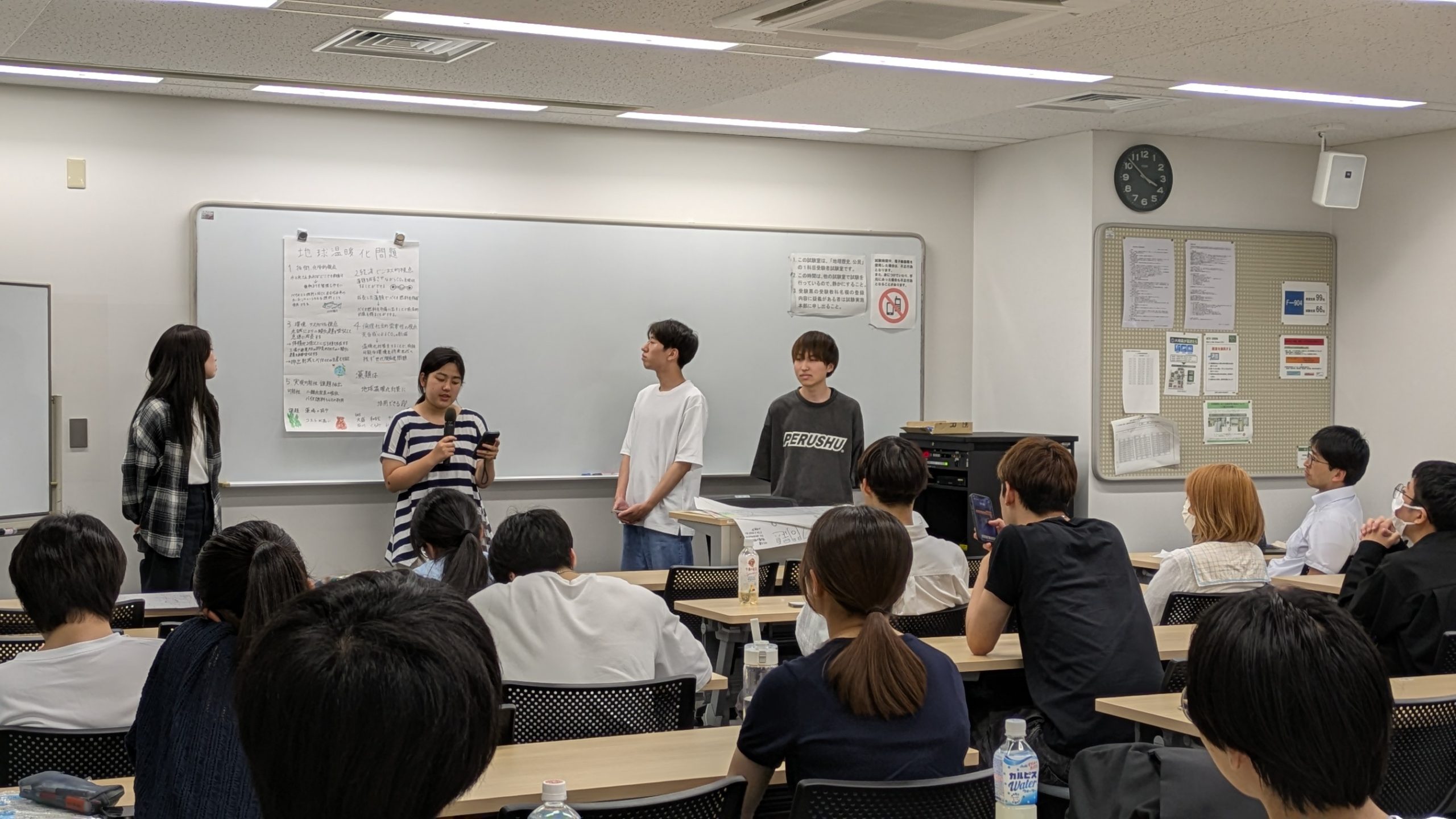

フレッシャーズセミナ、

フレッシャーズプロジェクト

春学期のフレッシャーズセミナには、1年生が大学生活を始めるにあたって必要となる大学に関する一般的知識、レポートを書くために必要となる文章作成力などを少人数クラスで学び、大学における学習の基礎を固めていく授業です。秋学期のフレッシャーズプロジェクトでは、まず、簡単で安全な模擬実験を行い、それをレポートにまとめて発表します。その後、班分けをし、テーマを決めて文献調査を行い、コース全員の前で発表します。これらの一連の作業により、チームワークの重要性を理解するとともに、将来の卒業研究のための基礎を学習していきます。

≪理工学部専門基礎科目≫

化学Ⅰ、Ⅱ

化学の基礎として、化学物質の構造、性質、反応などの基本概念を解説し、これから専門科目として学ぶ有機化学、生化学、分析化学、物理化学、量子化学が生命科学といかに結びついているかを説明していきます。また、演習問題をこなすことで基礎力を身につけます。高校時代に化学を学んでいなくても、化学I、化学IIの両科目を受講することで、一から基礎づくりができるよう考慮されています。

≪専門応用科目:基礎≫

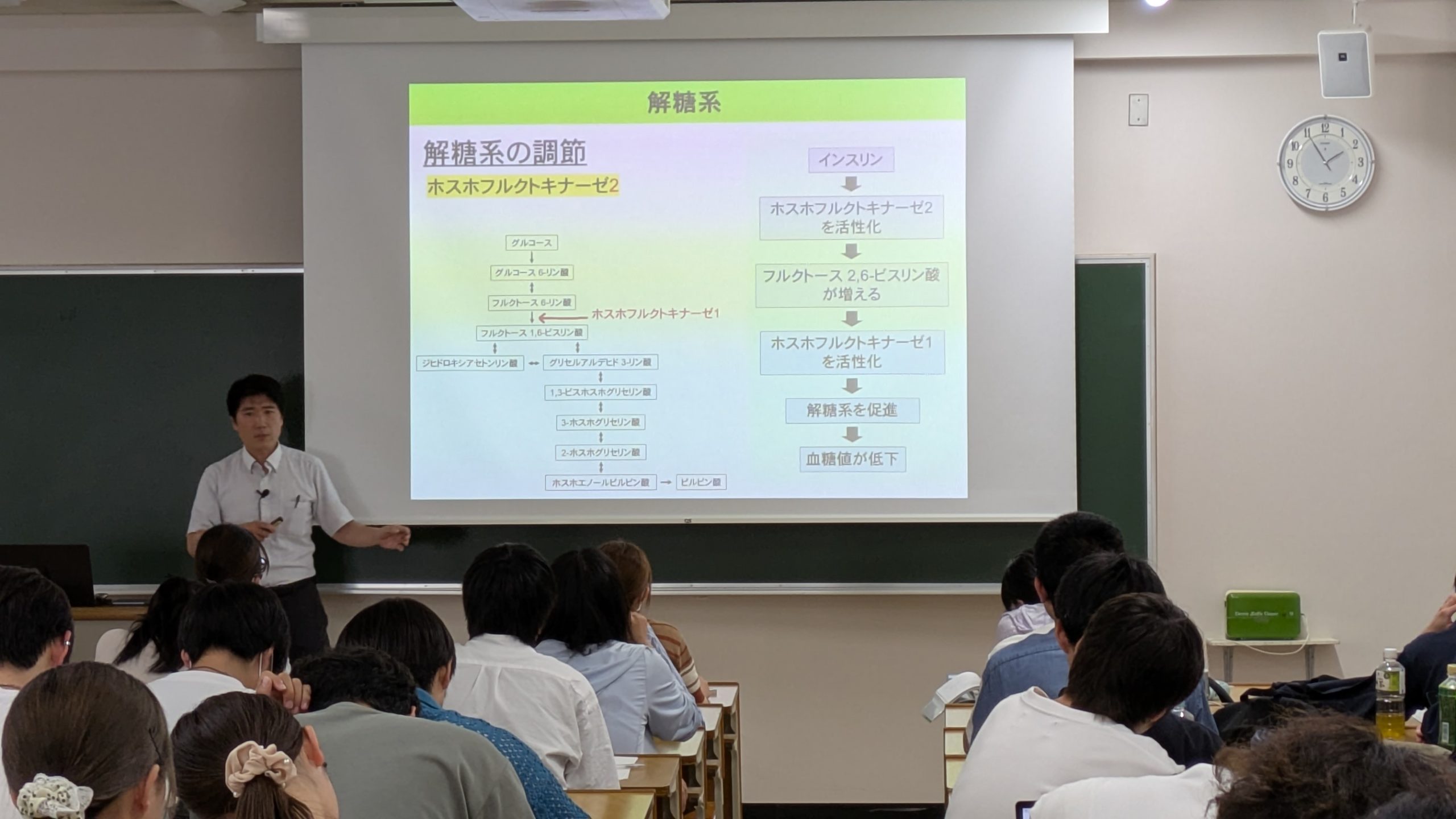

生化学Ⅰ、Ⅱ

最初に出会う専門科目として位置づけ、生体成分の構造と性質、遺伝子からのタンパク質生合成、糖の代謝とエネルギー生成、光合成のしくみなど、生化学の基本を学びます。かなり「化学」も出てきますが、化学と生物の知識をつなげて理解できるよう、体系立てて教えています。ここでしっかり勉強することにより、より高度な専門知識を学ぶための基礎がつくられます。

生化学Iでカバーしきれなかった酵素反応の性質、脂質やアミノ酸の代謝などを学習しますが、それに加えて、DNAやタンパク質の取り扱い方など、具体的な実験方法や実験機器についても詳しく解説します。その内容は「生化学実験」で必要となるものばかりで、ここで理解した知識を実験で再確認し、身につけるよう工夫されています。「生命科学演習」との関連も意識して、講義しています。

≪専門応用科目:理工生命・食品・医療・エコロジー≫

藻類利用学

微細藻類は水中に生息する植物プランクトンで光合成を行います。その種類や生態、細胞構造、光合成色素の組成などは非常に多様で、湖・川・海だけでなく土壌などさまざまな場所に生息し、地球の一次生産を大きく支えています。授業では、微細藻類の光合成の仕組み、進化の過程で生まれた多様性、実際に私たちの生活の中でどのように利用されているのか、そしてこれからどんな新しい使い道があるのかについて学びます。また、健康食品やサプリメント、バイオ燃料、化粧品などに使われている例や、環境を守るための取り組みを紹介しながら、これらを産業や環境保全に活用する際に直面する課題(大量培養技術、コスト削減、用途開発など)について考え、問題解決に取り組む力を養います。

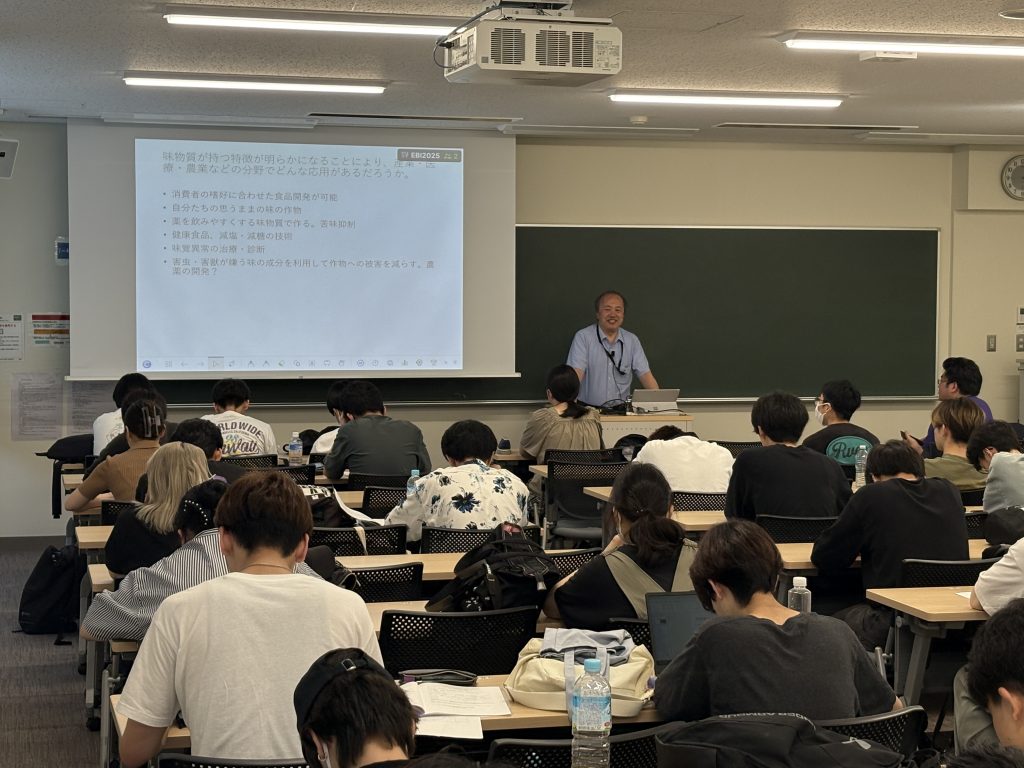

動物分子生物学

動物たちは、環境の変化に応じて自らの遺伝子を変えてきており、適応できた種のみが繁殖し生存してきました。感覚受容は環境の変化を受容する大切な機能であり、その中でも味覚受容は採餌に関わり、環境適応、そして生物の生存に大きな影響を持っています。本講義では、魚類からヒトまでの味覚受容体の構造と機能を学び、なぜ、肉食動物は肉しか食べないのか、草食動物は肉を食べないのかなどについて、遺伝子レベルから個体レベルまでの研究を紹介し、そこから食品開発のヒントや好き嫌いの原因、さらには動物の進化のプロセスを考えていきます。講義内では、随時、理解度を確認する問題を提示するとともに、学生の意見を吸い上げて双方向性の講義を行っていきます。

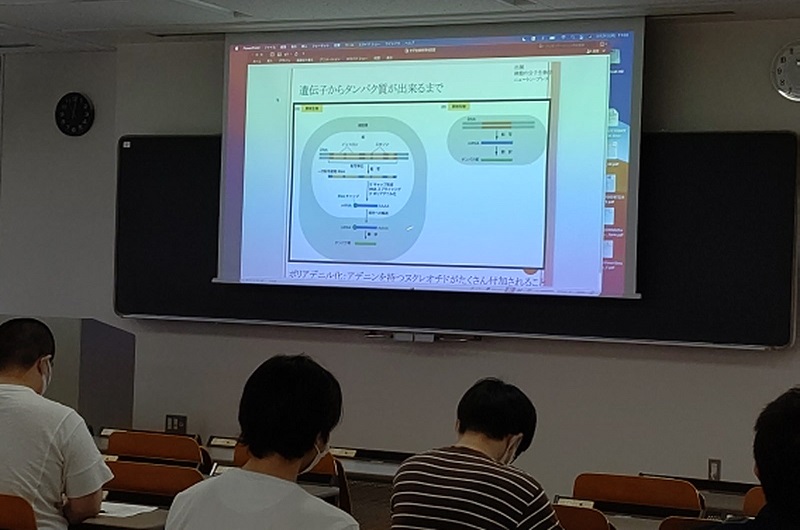

分子生命科学

生物が持っている遺伝情報という「生物の設計図」が、DNAに暗号として書き込まれている仕組みが明らかになって以来、その後の生命科学は驚異的なスピードで進歩してきました。DNAに書き込まれた「生物の設計図」の大部分は、その生物が作るタンパク質のアミノ酸配列の指令に使われています。この授業では、この設計図の仕組みを中心に、生物がどの様にしてDNAの暗号を解読し利用しているのかについて学びます。また生物の遺伝情報の利用方法についての最新のトピックも紹介し、解説しています。

植物細胞分子生物学

細胞生物学とは生命現象を、生物の最小単位である細胞の現象として理解していく学問分野です。この授業では細胞生物学の内容を中心に、細胞内で何が起こり、どの様にして生命現象に結びついていくのかについて学びます。生命現象のほとんどは、細胞内の核酸(DNAやRNA)やタンパク質の様々な機能に寄って引き起こされています。この生命現象を引き起こしている仕組みは、驚くほど緻密に出来ています。この仕組みが、様々な生命現象をどのように引き起こし、制御しているのかを細胞単位で解説していきます。テーマは毎回独立した植物の生理現象を取りあげますが、細胞周期・がん関連については動物も題材として、細胞生物学を幅広く学びます。

環境衛生学

授業では健康の定義や健康問題の変遷、健康指標などの保健統計、疫学研究の分類と方法、疾病予防と健康管理、環境保健などについて説明しています。双方向型の授業を目指しており、積極的な授業への取り組みを期待しています。

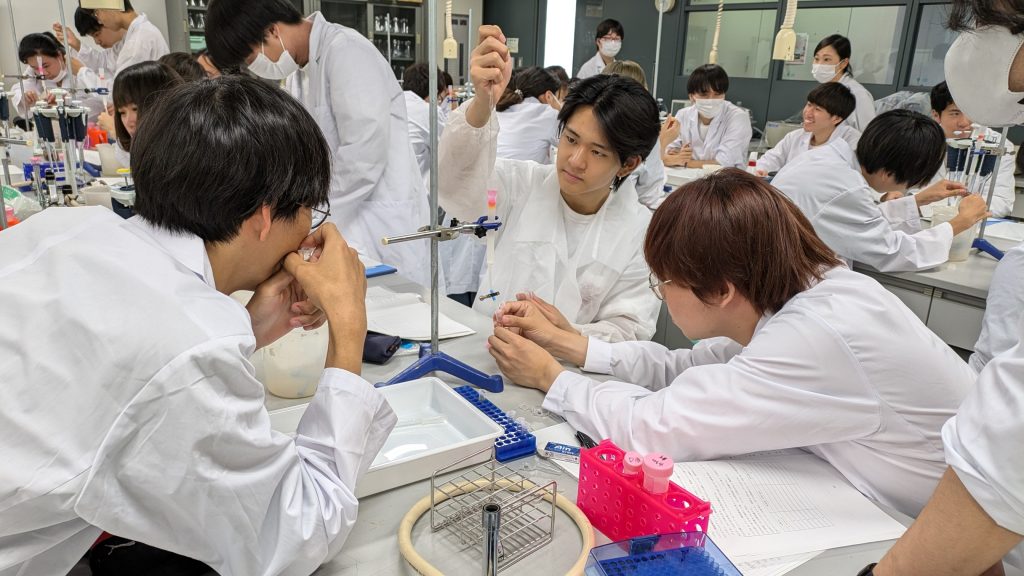

≪専門応用科目:実験≫

生命科学基礎実験

生命科学分野の実験の基礎となる実験技術と知識を習得することに重点を置いた内容になっています。前半では微生物や身近な植物などを材料に、生命科学の基本機器である顕微鏡の使い方を徹底的に学び、観察力を養います。後半では、いきなり生物サンプルを扱うことをせずに、まずは動物、植物の化学成分を対象として、分析、定量実験を行っています。最後の週には、コンピューターを用いた遺伝子の解析技術の基礎を学ぶ回も設定しています。

細胞生物学・微生物学実験

生物サンプルとして、細菌、真菌類などの微生物、および動物の組織、細胞を用いて、微生物や動物の細胞を用いた研究に必要な知識および実験技術の基礎を学びます。生命科学の研究では必須の安全キャビネットを用いた無菌操作も、この実験科目で習得します。生物種毎(細菌類、真菌類、動物)にパートを独立させたプログラムになっており、異なる生物種に対応出来る能力を養っていきます。

生化学実験Ⅰ、Ⅱ

生化学で必要な技術全般を意識しながらも、卒業研究ですぐに使える実験方法を身に付けるということに重点を置いて、プログラムを設定しています。酵素遺伝子のクローニングに始まり、酵素活性の測定、酵素の精製と分析、そして脂質の抽出と最先端の機器を使った分析などを順次行います。講義とは違い、アットホームな雰囲気の中で実験を行っています。

生命有機化学実験Ⅰ、Ⅱ

生体内の反応は全て有機化学反応として説明できます。そこで、生命科学の基礎としての有機化学実験を行い、基本的な化合物合成の手法を身につけていきます。また、合成した化合物の構造を機器分析を行い確認することで、構造決定の手法を習得を目指します。さらに、計算機化学による反応のシミュレーションを体験していきます。

生物学・化学基礎実験

導入実験として生物学と化学の基礎的な知識や実験手法を幅広く学び、実験結果をレポートにまとめる方法を身に着けます。